Le système pénal français a connu des transformations majeures au fil des siècles, passant de châtiments corporels à un arsenal de mesures diversifiées visant la répression, mais aussi la réinsertion. Cette mutation reflète l’évolution des valeurs sociétales et des conceptions de la justice. De la Révolution française aux réformes contemporaines, les sanctions pénales ont été repensées pour concilier efficacité répressive, respect des droits fondamentaux et individualisation des peines. Face aux défis actuels – surpopulation carcérale, récidive, nouvelles formes de criminalité – le droit pénal continue de se réinventer, cherchant l’équilibre entre sévérité et humanité.

L’Héritage Historique : De la Punition Corporelle à l’Humanisation des Peines

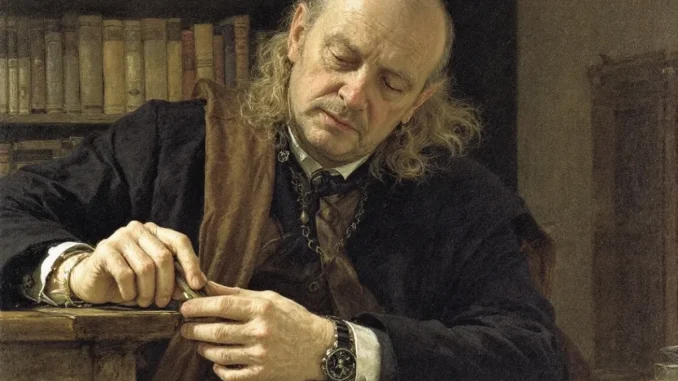

L’histoire du droit pénal français est marquée par une transformation profonde des conceptions de la sanction. Avant la Révolution française, le système répressif se caractérisait par sa brutalité et son arbitraire. Les châtiments corporels, la torture judiciaire et les supplices publics constituaient l’arsenal punitif d’une justice spectaculaire visant davantage l’exemplarité que la réhabilitation du condamné.

La publication en 1764 du traité « Des délits et des peines » de Cesare Beccaria marque un tournant décisif. Ce penseur des Lumières y défend l’idée que la peine doit être proportionnée au crime et rejette la cruauté des châtiments. Cette vision nouvelle influence considérablement les réformateurs français qui, à la suite de la Révolution, élaborent le Code pénal de 1791, premier texte à établir une échelle des peines cohérente et à supprimer officiellement les supplices.

Le Code pénal napoléonien de 1810, malgré une sévérité accrue, maintient cette rationalisation. Il instaure une hiérarchie claire entre crimes, délits et contraventions, associée à des peines correspondantes. Toutefois, ce code conserve des peines aujourd’hui considérées comme inhumaines, telles que les travaux forcés ou la marque au fer rouge, abolie seulement en 1832.

L’abolition progressive des peines inhumaines

Le XIXe siècle voit l’émergence d’une réflexion approfondie sur le sens de la peine. Victor Hugo, dans son plaidoyer contre la peine de mort, et les travaux de Charles Lucas sur la réforme pénitentiaire témoignent d’une sensibilité nouvelle. L’abolition de la peine de mort pour les crimes politiques en 1848 constitue une première étape, mais il faudra attendre 1981 et la loi portée par Robert Badinter pour son abolition définitive en France.

Cette humanisation progressive s’est manifestée par d’autres évolutions majeures :

- La suppression du bagne colonial en 1938

- L’abolition de la relégation (exil perpétuel des récidivistes) en 1970

- La disparition de la peine de mort civile en 1854

- L’abandon des châtiments corporels dans les prisons

Le nouveau Code pénal de 1994 parachève cette évolution en affirmant clairement que les peines doivent respecter la dignité humaine. Il consacre définitivement le principe selon lequel la sanction pénale ne peut avoir pour finalité la souffrance du condamné, mais doit viser sa réinsertion.

Cette évolution séculaire témoigne d’un changement fondamental dans la philosophie pénale : d’une conception rétributive où la peine est vue comme une expiation, nous sommes passés à une approche plus utilitariste où la sanction doit servir un objectif social de protection et de réhabilitation.

La Diversification des Sanctions : Au-delà de l’Incarcération

Le système pénal français contemporain se caractérise par une diversification considérable des sanctions disponibles. Cette évolution répond à la prise de conscience des limites de l’incarcération comme réponse unique à la délinquance. Longtemps considérée comme la peine de référence, la prison fait désormais partie d’un éventail plus large de mesures adaptées à la nature des infractions et au profil des délinquants.

Les peines alternatives à l’emprisonnement se sont multipliées depuis les années 1970. Le travail d’intérêt général (TIG), introduit en 1983, permet au condamné d’effectuer un travail non rémunéré au profit de la collectivité. Cette sanction présente l’avantage de maintenir l’individu dans son environnement social tout en lui faisant prendre conscience des conséquences de ses actes. En 2018, la loi de programmation 2018-2022 a créé l’Agence du TIG pour développer cette peine encore sous-utilisée.

Les sanctions pécuniaires ont également connu une évolution notable. Au-delà de l’amende classique, le jour-amende, introduit en 1983, permet d’adapter la sanction financière aux ressources du condamné. La confiscation des biens, particulièrement efficace contre la criminalité organisée et la délinquance économique, s’est considérablement développée. La loi du 9 juillet 2010 a même créé l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) pour renforcer l’effectivité de ces mesures.

Les nouvelles technologies au service des sanctions pénales

L’innovation technologique a permis l’émergence de nouvelles modalités d’exécution des peines. Le bracelet électronique, expérimenté dès 1997 et généralisé en 2000, permet une surveillance à distance des condamnés. Cette mesure existe sous plusieurs formes :

- Le placement sous surveillance électronique (PSE), alternative à l’incarcération

- Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM), qui permet un suivi géolocalisé

- La surveillance électronique de fin de peine (SEFIP), facilitant la transition vers la liberté

La contrainte pénale, créée par la loi du 15 août 2014, a constitué une tentative d’instaurer une peine autonome de probation inspirée des modèles nord-européens. Bien que fusionnée avec le sursis probatoire par la réforme de 2019, elle témoigne de la volonté de développer des sanctions axées sur l’accompagnement et le contrôle en milieu ouvert.

La justice restaurative, concept importé des pays anglo-saxons et consacré par la loi du 15 août 2014, propose une approche novatrice. Elle organise des rencontres entre auteurs et victimes d’infractions pour favoriser la réparation des préjudices. Cette démarche, complémentaire aux sanctions traditionnelles, permet d’impliquer davantage les victimes dans le processus judiciaire.

Cette diversification des sanctions témoigne d’une évolution vers un droit pénal plus nuancé, cherchant à adapter la réponse punitive aux spécificités de chaque situation. Elle reflète également une meilleure compréhension des mécanismes de désistance (sortie de la délinquance) et la reconnaissance que l’incarcération systématique peut parfois s’avérer contre-productive en termes de réinsertion sociale.

L’Individualisation des Peines : Une Évolution Juridique Fondamentale

Le principe d’individualisation des peines constitue l’une des évolutions les plus significatives du droit pénal moderne. Consacré par le Conseil constitutionnel comme principe à valeur constitutionnelle dans sa décision du 22 juillet 2005, il impose au juge d’adapter la sanction non seulement à la gravité de l’infraction mais aussi à la personnalité et à la situation du délinquant.

Cette évolution marque une rupture avec la conception classique héritée de la Révolution française, qui privilégiait l’égalité formelle devant la loi pénale. Sous l’influence des travaux de Raymond Saleilles à la fin du XIXe siècle et de l’école de la défense sociale nouvelle portée par Marc Ancel au milieu du XXe siècle, le droit pénal français a progressivement intégré l’idée qu’une justice équitable doit tenir compte des différences entre les individus.

Le Code pénal de 1994 a pleinement consacré ce principe en son article 132-24, disposant que « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ». Cette formulation, enrichie par les réformes ultérieures, place l’individualisation au cœur du processus de détermination de la peine.

Les outils juridiques de l’individualisation

Pour permettre cette adaptation, le législateur a développé plusieurs mécanismes :

- Les circonstances atténuantes, remplacées en 1994 par un système de peines planchers et plafonds laissant une marge d’appréciation au juge

- Le sursis simple, le sursis avec mise à l’épreuve (devenu sursis probatoire en 2020) et le sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

- L’ajournement du prononcé de la peine, permettant d’évaluer l’évolution du comportement du condamné avant de déterminer la sanction définitive

- La dispense de peine, applicable lorsque le reclassement du coupable est acquis, le dommage réparé et le trouble causé par l’infraction a cessé

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a renforcé cette orientation en faisant de l’emprisonnement une peine de dernier recours pour les délits. Elle a imposé au juge une obligation spéciale de motivation pour toute peine d’emprisonnement ferme, obligation renforcée par la loi de programmation 2018-2022.

L’individualisation s’exprime également dans l’exécution des peines. Les juridictions de l’application des peines, considérablement développées depuis la loi du 15 juin 2000, disposent de larges pouvoirs pour adapter les modalités d’exécution des sanctions : libération conditionnelle, permissions de sortir, semi-liberté, placement à l’extérieur ou fractionnement de la peine.

La loi du 23 mars 2019 a encore accentué cette tendance en créant une nouvelle échelle des peines et en instaurant le mécanisme de « peine de probation », fusion du sursis avec mise à l’épreuve et de la contrainte pénale. Elle généralise également l’exécution des courtes peines d’emprisonnement (inférieures à un an) hors établissement pénitentiaire, sauf décision spécialement motivée du juge.

Cette évolution vers une individualisation accrue reflète une conception moderne de la justice pénale, qui ne se contente plus de punir mécaniquement mais cherche à apporter une réponse adaptée à chaque situation. Elle traduit la reconnaissance que l’efficacité du système pénal se mesure moins à sa sévérité qu’à sa capacité à favoriser la réinsertion et à prévenir la récidive.

Les Tensions entre Répression et Prévention de la Récidive

Le droit pénal français contemporain est traversé par une tension fondamentale entre deux impératifs parfois contradictoires : renforcer la répression pour répondre aux attentes sécuritaires de la société et développer des approches préventives pour réduire la récidive. Cette dualité s’est particulièrement manifestée dans les réformes législatives des deux dernières décennies.

La période 2002-2012 a été marquée par un durcissement significatif de la répression pénale. La loi Perben II du 9 mars 2004 a considérablement renforcé les moyens de lutte contre la criminalité organisée. La loi du 10 août 2007 a instauré des « peines planchers » pour les récidivistes, limitant le pouvoir d’individualisation du juge. La rétention de sûreté, créée par la loi du 25 février 2008, a permis de maintenir enfermées, après l’exécution de leur peine, certaines personnes considérées comme dangereuses. Cette période a vu l’émergence d’un droit pénal de la dangerosité, davantage axé sur la neutralisation des individus que sur leur réinsertion.

Parallèlement, la prise de conscience des limites de l’approche purement répressive a conduit au développement d’outils de prévention de la récidive. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a affirmé que « le régime d’exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l’insertion ou la réinsertion de la personne détenue ». Elle a élargi les possibilités d’aménagement des peines et renforcé les droits des détenus.

Le tournant de la loi Taubira

La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, dite « loi Taubira », a marqué un tournant significatif. Elle a supprimé les peines planchers, créé la contrainte pénale et consacré la justice restaurative. Elle a surtout inscrit dans le Code pénal une définition des finalités de la peine qui ne mentionne pas uniquement la sanction mais aussi « l’insertion ou la réinsertion du condamné » et « la prévention de la récidive ».

Les recherches criminologiques ont progressivement influencé les politiques pénales. Les travaux sur les facteurs de désistance (processus de sortie de la délinquance) ont mis en évidence l’importance du maintien des liens familiaux, de l’insertion professionnelle et du traitement des problématiques sous-jacentes (addictions, troubles psychiatriques). Ces connaissances ont conduit au développement de programmes d’accompagnement spécifiques :

- Les programmes de prévention de la récidive (PPR) animés par les services pénitentiaires d’insertion et de probation

- Les quartiers de préparation à la sortie dans les établissements pénitentiaires

- Le développement des soins pénalement ordonnés pour les auteurs d’infractions sexuelles ou liées aux addictions

- Les modules de respect expérimentés dans certains établissements pénitentiaires

La loi de programmation 2018-2022 pour la justice a poursuivi cette approche équilibrée. Tout en renforçant certains dispositifs répressifs, notamment pour la lutte contre le terrorisme, elle a créé de nouveaux aménagements de peine comme la libération sous contrainte de plein droit aux deux tiers de la peine et réaffirmé le principe d’exécution des courtes peines hors détention.

Cette évolution témoigne d’une prise de conscience : l’efficacité du système pénal ne se mesure pas uniquement à sa sévérité apparente mais à sa capacité à prévenir effectivement la récidive. La recherche d’un équilibre entre fermeté et réinsertion constitue désormais le paradigme dominant des politiques pénales modernes, même si les oscillations législatives traduisent la persistance de débats sur le dosage optimal entre ces deux dimensions.

Vers un Nouveau Paradigme : Défis et Perspectives du Droit Pénal Contemporain

Le droit pénal français se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, confronté à des défis majeurs qui appellent à repenser en profondeur le système des sanctions. La surpopulation carcérale chronique, avec un taux d’occupation dépassant 120% dans de nombreux établissements, constitue un problème structurel que les réformes successives n’ont pas réussi à résoudre. Cette situation, régulièrement dénoncée par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans l’arrêt J.M.B. contre France du 30 janvier 2020, impose une réflexion sur les alternatives à la détention.

L’émergence de nouvelles formes de criminalité liées aux technologies numériques représente un autre défi majeur. La cybercriminalité, les infractions liées aux cryptomonnaies ou encore les atteintes massives aux données personnelles nécessitent des réponses pénales innovantes. La loi du 24 juin 2020 relative à la lutte contre les contenus haineux sur internet, bien que partiellement censurée par le Conseil constitutionnel, témoigne de cette recherche de nouveaux modèles de répression adaptés à l’ère numérique.

La mondialisation de la criminalité exige également une coordination internationale accrue. Le développement du droit pénal européen, avec la création du Parquet européen opérationnel depuis 2021, ou le renforcement d’Europol et d’Eurojust, traduit cette nécessité de dépasser le cadre national pour lutter efficacement contre des phénomènes criminels transfrontaliers.

Les innovations prometteuses

Face à ces défis, plusieurs innovations émergent et pourraient façonner l’avenir du droit pénal :

- Le développement de la justice prédictive, utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les décisions judiciaires et anticiper les risques de récidive

- L’expansion des thérapies cognitivo-comportementales dans le traitement de certaines formes de délinquance

- L’expérimentation de nouveaux modèles de détention, comme les prisons ouvertes inspirées du modèle scandinave

- Le renforcement des dispositifs de justice restaurative, plaçant le dialogue entre auteurs et victimes au cœur du processus pénal

La numérisation de la justice constitue un autre axe de transformation majeur. La procédure pénale numérique, progressivement déployée depuis 2018, vise à dématérialiser l’ensemble des procédures. Les audiences par visioconférence, généralisées pendant la crise sanitaire, pourraient s’inscrire durablement dans le paysage judiciaire, soulevant des questions sur le respect des droits de la défense.

La question du sens de la peine reste fondamentale. Les travaux de la Conférence de consensus sur la prévention de la récidive organisée en 2013 ont mis en évidence la nécessité de construire des parcours d’exécution des peines cohérents, associant sanction, réparation et réinsertion. Cette approche globale, inspirée des principes de la criminologie positive, met l’accent sur le renforcement des facteurs de protection plutôt que sur la seule neutralisation des risques.

La tendance à la décriminalisation de certains comportements, comme l’usage de stupéfiants (remplacé par une amende forfaitaire délictuelle) ou certaines infractions routières, témoigne d’une volonté de recentrer l’intervention pénale sur les comportements les plus gravement attentatoires à l’ordre social. Parallèlement, le développement des sanctions administratives et des modes alternatifs de règlement des conflits dessine les contours d’un système répressif plus diversifié, où la réponse pénale classique n’est qu’une option parmi d’autres.

L’avenir du droit pénal français s’inscrit dans cette tension créatrice entre tradition et innovation, entre protection de la société et respect des libertés individuelles. La recherche d’un équilibre entre ces impératifs contradictoires constitue le défi permanent d’un système de sanctions qui, tout en évoluant constamment, reste fidèle aux principes fondamentaux de justice et d’humanité hérités des Lumières.